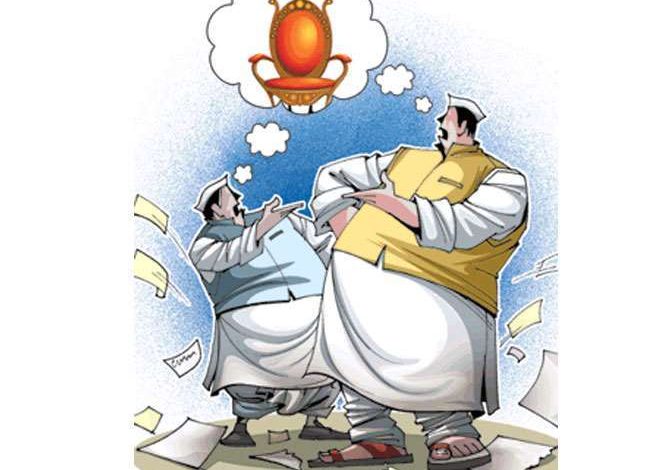

चुनावी साल दलबदलू राजनेताओं के लिए राजनीतिक अवसरवाद का विकृत रूप

भारतीय राजनीति में दलबदल की समस्या नई नहीं है। आजादी के कुछ ही वषों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जा रही है। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी थीं। ऐसे दलबदलुओं ने लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व को हमेशा ही संकट में डालने का काम किया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए इसे चुनौती मानते हुए 1985 में भारतीय संविधान में 52वां संशोधन किया गया और दलबदल पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाया गया जो एक मार्च 1985 से लागू हुआ। हालांकि ये भी अब नाकाफी साबित होने लगा है।

भारत में ज्यादातर क्षेत्रीय या जाति आधारित-परिवार केंद्रित दलों ने राजनीतिक अवसरवाद को संस्थागत रूप दे दिया है। उनका पूरा ध्यान चुनावी लाभ पर रहता है। राष्ट्रीय दलों में भी चुनावी गणित को ध्यान में रख कर राजनीति की वास्तविक दिशा तय होती है। भाजपा तथा कांग्रेस जैसी पार्टियों में भी एक-दूसरे के नेताओं को ऐन चुनाव के वक्त अपनाने से परहेज नहीं किया जाता है। दलबदल कानून लागू होने के पश्चात नेता दल बदलने के लिए आचार संहिता लगने तक का इंतजार करते है, लेकिन इन राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं के हित के लिए अपनी विपरीत विचारधारा के दलों से गठबंधन करना सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है।

महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना वहां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वर्तमान चुनावों में जो कल तक भाजपा के साथ थे, आज भाजपा-विरोधी गठबंधन का हिस्सा हैं। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टियां गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो दलबदल विरोधी प्रविधान में उसे एक पार्टी के तौर पर माना जाए।